Resensi Buku Oleh: M. Aswan Zanynu (Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo)

DI mana posisi demokrasi kita saat ini? Indeks Demokrasi Indonesia pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa kita pernah memperoleh nilai 7,03. Namun angka yang cukup tinggi ini tidak bisa bertahan lama, apalagi bergerak naik. Predisposisi atau kecenderungan penurunan sudah terlihat di tahun 2016, kemudian nilai Indonesia terjun bebas pada tahun 2017. Hasil pengukuran terbaru (2019), skor Indonesia 6,48 dan berada diperingkat ke-64 dari 167 negara yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dilihat dari posisinya, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Filipina (peringkat ke-54), Malaysia (peringkat ke-43) bahkan Timor Leste (peringkat ke-41).

Indonesia masuk dalam kelompok negara cacat demokrasi (flawed democracy). EIU mendefinisikan negara yang masuk dalam kategori ini sebagai negara-negara yang sudah menjalankan sistem pemilu adil dan bebas, serta menghormati kebebasan sipil dasar dihormati, namun masih memiliki masalah misalnya seperti pelanggaran kebebasan media, penindasan kecil terhadap oposisi, dan pembungkaman kritik politik. Negara-negara yang masuk dalam kelompok cacat politik, juga memiliki kesalahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang kurang berkembang, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan masalah dalam fungsi pemerintahan.

Kembali ke Indeks Demokrasi, beberapa hal yang menjadi penilian EIU di antaranya terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta keamanan suara pemilih. Untuk konteks Indonesia, meski sudah lebih dari dua dekade terbebas dari Orde Baru, kita masih harus terus belajar berdemokrasi karena tampaknya belum lulus juga. Pasca-Soeharto, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelenggarakan sebuah sistem pemilihan umum (atau pemilu) yang jujur dan adil. Sebelumnya, sudah menjadi rahasia sekaligus pengetahuan umum, bahwa pemilu hanya simbol saja. Mungkin lebih tepatnya, semacam dagelan karena sudah ketahuan partai yang akan tampil sebagai pemenang dan siapa yang akan (kembali) terpilih sebagai presiden.

Pasca-Soeharto, Indonesia sudah melakukannya lima kali pemilu legislatif yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Seiring perubahan sistem pemilihan presiden dan wakilnya yang bukan lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), pemilu presiden secara langsung baru dimulai tahun 2004. Dari serangkaian pemilu tersebut, yang dapat disebut spektakuler adalah pemilu tahun lalu. Tanggal 17 April 2019 kita memilih pasangan presiden dan wakil presiden, beserta wakil-wakil rakyat untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Satu dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pemilu serentak ini adalah jatuhnya korban jiwa. Seperti dikutip Kompas.com (22/1/2020), Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebut total jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 orang 5.175 petugas mengalami sakit.

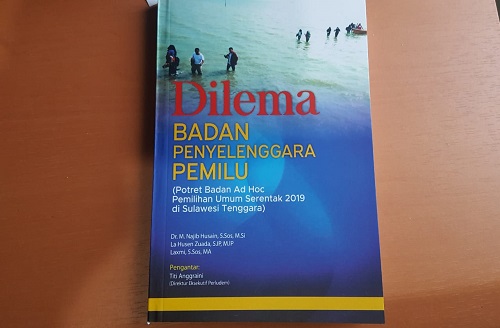

Bagaimana sesungguhnya gambaran pemilu tahun lalu? Jawaban pertanyaan tersebut akan sangat luas, bergantung pada aspek apa yang menjadi perhatian kita. Dalam lingkup lokal Sulawesi Tenggara, buku berjudul Dilema Badan Penyelenggara Pemilu ini berupaya merekam sisi penyelenggaraan pemilu yang mungkin belum seluruhnya diketahui oleh publik. Namun jika kita berharap menemukan ulasan tebal (thick description) tentang fenomena tadi, bersiaplah kecewa. Buku ini tidak ditulis dengan pendekatan kualitatif. Seperti mosaik yang kaya akan data kuantitatif, buku Dilema Badan Penyelenggara Pemilu berupaya menyusun potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak di Sulawesi Tenggara agar lebih mudah dikenali.

Secara umum, ada tiga bagian besar yang diulas: rekrutmen, beban kerja, serta integritas Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Tim penulis menitikberatkan premis pada hal-hal tersebut karena ketiganya dilihat sebagai penentu kualitas dari mesin yang menggerakkan tahapan awal pemilu. Saat rekrutmen, salah satu aspek yang luput dari perhatian publik (dan diangakat di sini) adalah pentingnya strandardisasi kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya anggota Badan Ad Hoc dari risiko penyakit juga kematian yang mungkin akan muncul dari pekerjaan yang mereka lakukan (h.81-82).

Kriteria kesehatan ini memiliki relevansi dengan beban kerja Badan Ad Hoc yaitu “seberapa besar dari kapasitas pekerja yang jumlahnya terbatas, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan” (h.95). Di bagian beban kerja, terungkap bentuk ketimpangan dan dampak dari ketidakberimbangan antara apa yang harus dikerjakan, dengan kemampuan Badan Penyelenggara Ad Hoc memikul beban tersebut. Data menunjukkan, tahapan yang paling berat adalah saat perhitungan hasil pemilu (h.106) khususnya di tingkatan pemilu DPRD Kabupaten/Kota (h.107). Sekitar 95 persen anggota Badan Ad Hoc mengaku mengalami sakit. Beberapa keluhan kesehatan yang dialami seperti demam, flu, batuk, sakit lampung (mag), sakit kepala, vertigo, pembengkakan pada kaki, sesak napas, nyeri sendi, pendarahan, hingga tifus (h.109).

Di bagian yang tidak kalah pentinya adalah tentang integritas anggota Badan Ad Hoc karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan yang adil dan jujur. Jenis pelanggaran yang paling jamak terjadi adalah pelanggaran moral (54%), menyusul pelanggaran etik (33%), dan pelanggaran administrasi (13%). Tim penulis menilai, “meski jumlah penyelenggara yang dikenai sanksi masih sedikit, namun hal ini memerlukan perbaikan agar penyelenggaraan Pemilu semakin berkualitas dan mendapat legitimasi yang kuat” (h.128). Sebagai kontribusi positif ke arah tersebut, buku ini menyediakan bab khusus yang berisi dua belas rekomendasi terkait pembentukan dan tata kelola Badan Penyelenggara Ad Hoc.

Saya tiba-tiba teringat sebuah artikel yang ditulis Lawrence LeDuc dkk (2010) yang mengulas tentang kecenderungan perubahan wajah demokrasi secara global. Menurut mereka, salah satu hal yang tidak disadari dan menjadi ancaman bagi demokrasi adalah apa yang mereka sebut sebagai “gerakan populis memperluas kekuatan eksekutif” (seperti sepak terjang Chavez di Venezuela). Pada tingkat yang lebih jauh, saya menafsirkan, kekuasaan eksekutif bukan tidak mungkin akan mengkooptasi legislatif (juga yudikatif) untuk kemudian bergandeng tangan membajak demokrasi. Besar harapan, rekomendasi dan lanskap kecil data kuantitatif yang dibentangkan buku ini dapat berkontribusi besar dalam memperbaiki kualitas demokrasi khususnya pada fase penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa akan datang.

DATA BUKU

Judul: Dilema Badan Penyelenggara Pemilu: Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara

Penulis: Dr. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si, La Husen Zuada, S.IP., M.IP, Laxmi, S.Sos., MA

Penerbit: Komunika

Tahun: 2020

ISBN: 978-623-92527-2-4